Keputusan pemerintah Indonesia memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport hingga 2061 dikritik sejumlah kalangan. Seorang pakar energi menganggap perpanjangan kontrak Freeport itu tidak memiliki alasan yang mendesak.

Ada tuduhan pula dari pimpinan masyarakat adat, pegiat lingkungan, serta tokoh agama di Timika, Papua, bahwa proses perpanjangan izin usaha Freeport itu tidak melibatkan orang-orang asli Papua.

Menanggapi tuduhan itu, PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia mengatakan, pihaknya sudah “melibatkan pemangku kepentingan”.

“Tentunya dalam proses ini kami melibatkan pemangku kepentingan,” kata EVP External Affairs PTFI, Agung Laksamana, Senin (03/06) pagi.

Agung tidak merinci jawabannya. Sebelumnya, dilansir dari situs PTFI, perusahaan itu mengaku menyetorkan sekitar Rp3,35 triliun keuntungan bersih daerah pada 2023.

Dalam situs resmi PTFI disebutkan uang itu diberikan kepada Pemprov Papua Tengah sebesar Rp839 miliar, Pemkab Mimika Rp1,4 triliun, dan beberapa kabupaten lainnya masing-masing Rp160 miliar.

Dihubungi secara terpisah oleh BBC News Indonesia, Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Tengah, Frets Boray, menolak mengomentari tentang perpanjangan kontrak Freeport itu karena merupakan kebijakan pemerintah pusat.

‘Janji kepada orang adat yang dinantikan secara turun-temurun’

Nelson Naktime adalah generasi ketiga dari pemegang hak ulayat di wilayah hutan dan pegunungan yang kini menjadi wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI). Seperti leluhurnya, dia lahir di Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Rumah orang tua Nelson berjarak kurang dari 500 meter dari Kali Kabur. Di sungai ini, sisa hasil operasional Freeport mengalir sehingga mengundang para pendulang emas dari Papua maupun luar Papua.

Nelson ingat cerita yang disampaikan turun-temurun di keluarga besarnya: leluhurnya yang bernama Tuarek Naktime adalah satu dari sejumlah perwakilan pemilik hak ulayat yang menandatangani perjanjian dengan pimpinan Freeport pada dekade 1960-an.

Tuarek, kata Nelson, saat itu bersedia membubuhkan tandatangannya di atas kertas perjanjian dengan Freeport asalkan perusahaan itu menyekolahkan seluruh keturunannya hingga ke luar Indonesia dan menerima mereka menjadi pekerja di pertambangan itu.

Nelson tidak menerima realisasi perjanjian yang dibuat leluhurnya tersebut. Namun sebagian saudaranya telah bekerja di Freeport, bahkan menjadi salah satu pimpinan di perusahaan itu, yaitu Silas Naktime.

Sepanjang sejarahnya, Freeport beberapa kali menempatkan keturunan pemilik ulayat sebagai pejabat di perusahaan mereka. Thom Beanal, tokoh sentral Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme sekaligus penggerak pro-kemerdekaan Papua, pernah diberi jabatan komisaris di Freeport.

Thom tercatat pernah mengadukan Freeport ke Pengadilan Federal di New Orleans, Amerika Serikat pada tahun 1996 atas tuduhan pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan.

Sebagai generasi muda keluarga Naktime, Nelson tidak mewakili keluarga besarnya dalam hubungan dengan Freeport maupun pemerintah. Namun dia mengikuti dinamika perusahaan yang diklaim Presiden Joko Widodo telah menjadi milik pemerintah Indonesia itu.

“Kalau Freeport ingin memperpanjang kontrak, mereka harus berkomunikasi dengan pemilik hak ulayat,” ujar Nelson.

“Saat kontrak mereka diperpanjang hingga 2041, tidak ada pembicaraan dengan keluarga saya. Sekarang kontrak itu sudah ditambah lagi,” ujarnya.

Pelibatan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pertambangan Freeport merupakan persoalan menahun yang muncul terus-menerus. Agustus 2022 misalnya, keluarga besar Naktime mengajukan protes karena proses penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) Freeport tidak melibatkan mereka sebagai salah satu kelompok yang paling terdampak.

Protes serupa juga terus bermunculan, salah satunya dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme pada akhir Januari 2024. Merujuk riset Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), aktivitas Freeport memiliki dampak meluas, bukan hanya menyasar pemilik ulayat, tapi sekitar 6.484 jiwa.

“Saya tidak bisa komentar tentang aktivitas Freeport karena tidak pernah ada keterbukaan dengan masyarakat, sejauh mana mereka akan eksplorasi dan segala macamnya,” kata Nelson.

“Seharusnya seluruh proses di Freeport dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat bisa menilai, apakah mereka akan setuju atau tidak,” tuturnya.

Masyarakat adat tidak dilibatkan

Aktivis lingkungan hidup dan tokoh adat suku Kamoro Timika, Rony Nakiaya mengaku masyarakat adat pemilik hak ulayat di wilayah konsensi PTFI tidak dilibatkan dalam perpanjangan kontrak hingga 2061 itu.

“Sehingga bisa dikatakan ini sepihak, banyak masalah yang masih belum selesai, sementara pemerintah mengambil kebijakan bersama perusahaan [sepihak],” kata Rony.

Pada tahun 2018, Indonesia telah menguasai 51% saham PTFI. Namun, ujar Rony, hingga sekarang tidak ada manfaat yang dirasakan masyarakat adat yang terimbas dari aktivitas PTFI.

Dia pun pesimis penguasaan saham kali ini yang mencapai 61% akan memberikan dampak.

“Ini kira-kira dampaknya untuk masyarakat adat ini apa? Sementara dari sisi lingkungan sampai sekarang Freeport masih belum membenahi masalah lingkungan yang Freeport buat sendiri. Limbah tailing menumpuk di pantai, membuat akses transportasi masyarakat adat itu tersendat,” kata Rony.

Di sisi lain, menurutnya, penggusuran masyarakat adat di area konsensi tambang masih terus terjadi. “Yang saya lihat ini menjadi proyek bagi segelintir orang di dalam untuk menghabiskan program atau dana,” katanya.

Senada, tokoh agama Katolik di Keuskupan Timika, Saulo Paulo Wanimbo juga mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari perpanjangan kontrak dan penambahan saham Indonesia di PTFI.

“Kalau untuk negara jelas untung, tapi bagi masyarakat Papua itu siapa yang menikmati hasilnya? Kita tahu pengolahan emas saja tidak di Timika tapi di Gresik,” kata Saulo.

Saulo melihat hingga kini hasil dari PTFI tidak mampu memberikan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran untuk masyarakat di Timika dan juga Papua.

“Lalu apa arti semuanya itu kalau masyarakat di Timika, Papua Tengah, tidak terlibat dalam menikmati hasil itu. Itu kan tragis sekali sebenarnya,” tambahnya.

Selain itu, katanya, aktivitas pertambangan PTFI juga tidak hanya masih terus menimbulkan kekerasan tapi juga menyebabkan masyarakat kehilangan ruang untuk hidup, dari tanah yang terampas hingga hutan yang rusak.

Apa tanggapan PT Freeport Indonesia?

Menanggapi tuduhan dari pimpinan masyarakat adat, pegiat lingkungan, serta tokoh agama di Timika, Papua, bahwa proses perpanjangan izin usaha Freeport tidak melibatkan orang-orang asli Papua, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengatakan pihaknya sudah “melibatkan pemangku kepentingan”.

“Tentunya dalam proses ini kami melibatkan pemangku kepentingan,” kata EVP External Affairs PTFI, Agung Laksamana, Senin (03/06) pagi, dalam jawaban tertulis kepada BBC News Indonesia.

Agung tidak merinci jawabannya. Sebelumnya, dilansir dari situs PTFI, perusahaan itu mengaku menyetorkan sekitar Rp3,35 triliun keuntungan bersih daerah pada 2023.

Dalam situs resmi PTFI disebutkan uang itu diberikan kepada Pemprov Papua Tengah sebesar Rp839 miliar, Pemkab Mimika Rp1,4 triliun, dan beberapa kabupaten lainnya masing-masing Rp160 miliar.

‘Terburu-buru dan sangat dipaksakan’

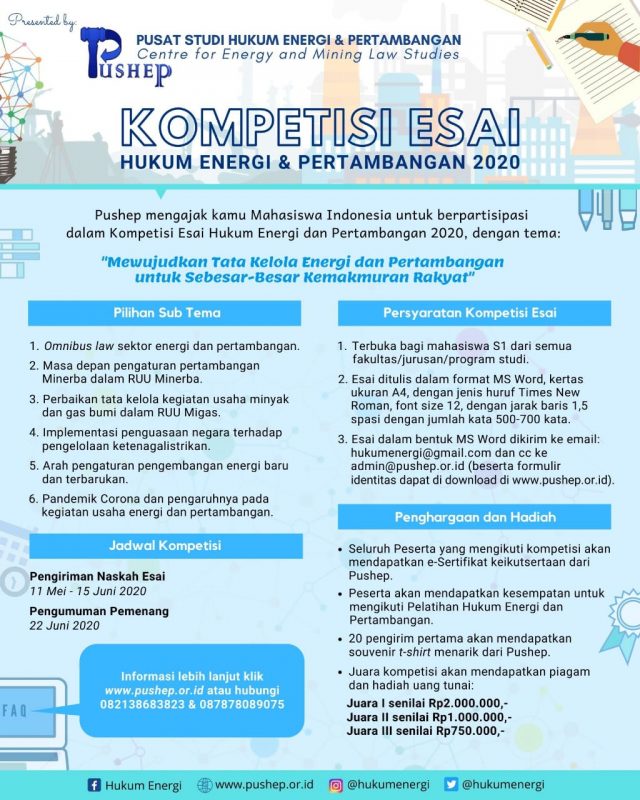

Keputusan pemerintah memperpanjang izin IUPK PTFI disebut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, sebagai upaya yang terburu-buru.

Padahal, ujarnya, secara aturan perpanjangan kontrak dilakukan sejak lima hingga satu tahun sebelum masa kontrak itu habis, yaitu tahun 2041.

“Dari sisi aspek waktu pemberian perpanjangan saat ini, itu sangat terburu-buru, sangat dipaksa, dan bisa jadi sangat tendensius,“ katanya.

Merujuk Pasal 169 B ayat (2) UU 2/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemegang kontrak karya seperti Freeport baru dapat mengajukan permohonan perpanjangan kontrak paling cepat lima tahun sebelum kontrak mereka berakhir.

Di sisa waktu yang lebih dari 15 tahun ini, menurut Bisma, memberikan peluang besar bagi Indonesia -baik dari sumber daya manusia dan teknologi- untuk mengelola tambang yang ada di PTFI secara langsung.

Sehingga, ujarnya, ketergantungan pengelolaan dengan asing bisa segera diputus dan Indonesia secara penuh menguasai tambang emas di PTFI.

“Saya kira ini keputusan yang tidak nasionalis yang seakan-akan hebat tapi sebenarnya tidak,“ tambahnya.

Walaupun Indonesia menguasai saham mayoritas PTFI, ujar Bisma, manajemen operasional PTFI masih dikontrol oleh asing. Artinya, menurutnya, Indonesia tidak bisa berdaulat penuh dalam mengendalikan Freeport.

“Saya kira ini anomali, keanehan yang semestinya tidak dilanjutkan. Masa Indonesia yang punya saham mayoritas tapi asing yang mengendalikan.“

“Lalu, kalau pengendalian penuh itu di Indonesia, sebenarnya kan perpanjangan [kontrak] ini tidak urgent karena PTFI ini milik BUMN. Tanpa ada kesepakatan perpanjangan kan tidak akan kemana-mana Freeport ini. Ini kan lucu saya kira,“ katanya.

Bisman melihat konsekuensi lain dari perpanjangan ini adalah Indonesia akan mengeluarkan biaya yang sangat besar, melalui divestasi (pembelian saham), jika dibandingkan dengan potensi keuntungan yang diperoleh.

Kepemilikan saham yang meningkat itu kemudian, katanya, dikompensasikan dengan kontrak yang begitu panjang hingga cadangan emas dan tembaga di sana habis.

“Padahal Indonesia tetap bisa akan mendapatkan royalti dan berbagai macam manfaat tanpa harus capek-capek melakukan divestasi dan juga perpanjangan yang sebagaimana sekarang terjadi,” kata Bisman.

Dalam perpanjangan kontrak terbaru itu, Indonesia disebut akan memiliki hingga 61% saham PTFI dari sebelumnya sebesar 51%.