Hukum Pertambangan dalam Film Sexy Killers.[1]

Watchdoc, sebuah rumah produksi merilis film Sexy Killers yang menjadi buah bibir. Film ini bercerita tentang praktek kegiatan pertambangan di Indonesia. Film tersebut merupakan film dokumenter yang mengulas tokoh-tokoh publik di balik perusahaan tambang yang beroperasi. Selain itu, film ini juga ingin menyampaikan pesan bahwa sebenarnya praktek kegiatan pertambangan di Indonesia belum sesuai dengan prosedur sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Obrolan mengenai industri pertambangan mineral dan batubara (minerba) dengan sendirinya akan semakin nyaring dengan terdengar. Hal ini tidak terlepas dari film Sexy Killers yang bergenre dokumenter, telah ditonton oleh hampir dua puluh juta orang melalui chanel youtube. Belum lagi dengan kegiatan nonton bareng beserta aktivitas diskusinya, yang di beberapa tempat mendapat pelarangan. Mau tidak mau atau suka tidak suka, fIlm Sexy Killers telah mendapat tempat di beberapa kalangan, baik secara orang pribadi ataupun kelompok masyarakat sehingga isu pertambangan menjadi naik daun.

Perlu diketahui bahwa sebuah film yang berhasil menyita banyak perhatian, akan memberikan pengaruh yang luar biasa – baik secara positif maupun negatif – kepada mereka yang telah menonton atau bagi mereka yang terusik akibat dari film tersebut. Pengaruh positif yang dihasilkan semisal, memberikan wawasan baru serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tata kelola pertambangan yang baik. Gelombang protes dan/atau upaya advokasi mungkin saja mulai bertumbuh seiring geliat aktivitas diskusi film semakin meluas. Sedangkan film tersebut juga memberikan pengaruh negatif, tentu kepada mereka yang terlibat dalam percaturan bisnis pertambangan. Bisa jadi mereka akan sangat terganggu akibat adanya film Sexy Killers.

Jika arus gelombang protes terhadap praktik kegiatan pertambangan nantinya akan semakin meluas dan disertai aksi unjurasa berupa penolakan semakin berkembang, maka hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Pengetahuan dan kesadaran kolektif yang telah terbangun dapat dengan mudah memicu gerakan tersebut. Adanya tren peningkatan kesadaran tersebut perlu dikelola agar lebih baik sehingga dapat menjadi sebuah sistem yang check and balance. Kenyataan tersebut seharusnya mendorong para pihak pemangku kepentingan berfikir ulang untuk segera menata kebijakan tata kelola pertambangan.

Landasan hukum pengelolaan pertambangan Indonesia

Landasan hukum pengelolaan pertambangan sejatinya mengacu pada ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945. Ayat 1 mengatakan bahwa ”perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ayat 2 mengatakan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Ayat pamungkas dari pasal tersebut adalah pada ayat 3, yang menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat 4 yang terakhir, menegaskan bahwa ”perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Ketentuan tersebut sebenarnya sudah sangat gamblang, bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung dalam alam raya Indonesia, pengelolaannya diberikan kepada negara, dengan sebuah konsep penyelenggaraan yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, sehingga bermuara pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat. Adapun penjelasan lebih detail terkait dengan frasa dikuasai oleh negara, penting untuk diuraikan di sini mengingat sering menjadi buah bibir di dalam masyarakat, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUUV/2007.

Putusan a quo telah memberikan tafsir resmi atas makna frasa “dikuasai negara” dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan: “dikuasai oleh negara” mengandung pengertian bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk sebesar-besar kemakmur-an rakyat.

Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan (regelendaad) oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui pendayagunaan penguasaan negara atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat. Dengan demikian, pengertian “dikuasai oleh negara” adalah lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.

Urain tersebut menjadi sangat penting karena selama ini orang awam seringkali secara parsial memaknainya negara punya kuasa penuh mengelola kekayaan alam Indonesia. Jika demikian adanya, negara dapat bertindak semena-mena atas hak penguasan sumber daya alam. Padahal, tidak demikian apa yang dimaksud oleh frasa tersebut. Putusan MK itu telah membuka cakrawala pemikiran kita tentang hak penguasaan negara menjadi tidak absolut. Dengan demikian, putusan tersebut membuka ruang bagi khazanah pemikiran dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Reklamasi dan Pascatambang perlu mendapat perhatian

Secara spesifik, tulisan ini akan sedikit menguraikan tentang dunia hukum pertambangan Indonesia. Politik hukum pertambangan pada dasarnya memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak melulu terkait dengan Kontrak Karya, Pengolahan dan Pemurunian Mineral di dalam Negeri, Rekonsiliasi Kuasa Pertambangan ke Izin Usaha Pertambangan (IUP), Luas Wilayah Pertambangan, Perubahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Reklamasi dan Pascatambang serta masih banyak isu strategis lainnya.

Beranjak dari film Sexy Killers, para pemangku kebijakan pertambangan di Indonesia rupanya alpa terhadap isu strategis reklamasi dan pascatambang. Padahal sesungguhnya isu tersebut menjadi urgen mengingat akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang berjudul “Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air Tambang: Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batubara, menunjukkan sisi lain kegiatan “eksplorasi dan eksploitasi” pertambangan. Tampak visual dengan narasi laporan yang dikeluarkan oleh JATAM tersebut, memperlihatkan suatu aktivitas pertambangan yang paradoks.

Pasal 1 ayat (1) UU Minerba menyebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa politik hukum pertambangan hanya dimaknai sebagai kegiatan “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan …“. Frasa tersebut akan memperlihatkan kebijakan yang setengah hati. Selanjutnya kata atau, dapat dimaknai sebagai ungkapan pilihan yang nantinya dapat membentuk suatu pola tindak. Dari frasa tersebut, dapat diasumsikan bahwa perusahaan dalam melakukan kegiatan pertambangan dapat memilih, apakah anatomi dari pasal a quo dilaksanakan sebagian atau seluruhnya. Karena sifatnya memilih, di sinilah asal mula pseudo kebijakan dan aktivitas pertambangan di Indonesia.

Ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU Minerba mengatakan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Artinya apa? Ketentuan ini menegaskan rangkaian tersebut mesti dilakukan secara utuh hingga pada aktivitas pascatambang.

Pascatambang dalam UU Minerba disebutkan bahwa kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Ketentuan ini mengemukakan bahwa kegiatan pascatambang telah ada terlebih dahulu saat aktivitas pertambangan mulai berlangsung. Sehingga kegiatan pascatambang benar-benar dapat memulihkan fungsi alam dan sosial di wilayah pertambangan tersebut terjadi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan pascatambang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pada prinsipnya kegiatan pascatambang yang terpenting adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi: perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati; penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya; pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut sangat penting dan mendesak perlu mendapatkan perhatian khusus agar dipatuhi dan diimplementasikan oleh para perusahaan tambang di Indonesia. Sebab perihal tersebut berdampak langsung kepada masyarakat. Aktivitas pertambangan sejauh ini banyak mencemari lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar area tambang. Kenyatan ini sungguh sangat ironis. Pesan tersebutlah yang ingin disampaikan dari film Sexy Killers.

Dunia pertambangan sepertinya telah menarik perhatian para filmmaker untuk manjadikannya sebagai objek dokumenter. Perhatian tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kritikan para sineas menilai praktek pertambangan yang telah berlangsung lama. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat kebijakan baru guna memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia. Pemerintah seharusnya fokus terlebih dahulu pada aspek dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan, ketimbang upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor tambang.

Misalnya dengan memperkuat kebijakan di sektor reklamasi dan pascatambang. Karena hal tersebut berdampak langsung kepada masyarakat sekitar area tambang. Kebijakan yang telah ada perlu dievaluasi. Dengan demikian tata kelola pertambangan ke depannya dapat lebih humanis

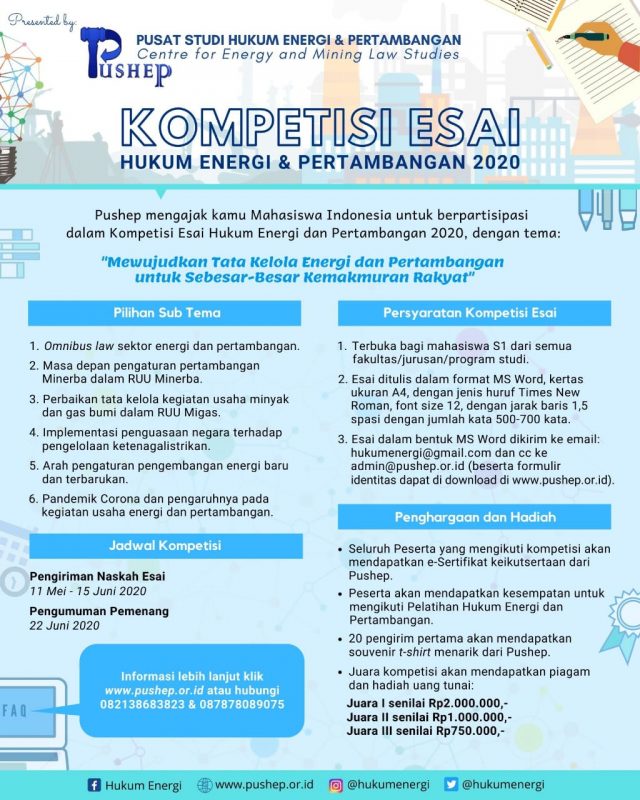

[1] Akmaluddin Rachim, Peneliti di Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)